筑象建筑設(shè)計(jì)工作室丨昆明曾孝濂美術(shù)館

1999 昆明世博會(huì) & 2021 聯(lián)合國(guó)生物多樣性大會(huì)

EXPO’99 Kunming International Horticulture Exposition & COP15

1999 年,以“人與自然——邁向21世紀(jì)”為主題的世界園藝博覽會(huì)在“春城”昆明成功舉辦。69個(gè)國(guó)家和26個(gè)國(guó)際組織參加了本屆世博會(huì)。其中84個(gè)國(guó)家和國(guó)際組織參加了室內(nèi)展出35個(gè)國(guó)家和國(guó)際組織建造了34個(gè)室外展園。昆明世園會(huì)為期184天,國(guó)內(nèi)外參觀人數(shù)達(dá)到950萬(wàn)人次。

為了弘揚(yáng)世博會(huì)主題,昆明世博會(huì)閉幕后,園區(qū)繼續(xù)對(duì)外開(kāi)放展出,成為世界上唯一完整保留的世博會(huì)會(huì)址。99昆明世博會(huì)成為昆明歷史上的高光時(shí)刻之一,深遠(yuǎn)地影響著昆明城市建設(shè)乃至云南旅游業(yè)的發(fā)展,也是一代昆明人心中難忘的記憶。昆明世博園歷經(jīng)20年“平穩(wěn)”發(fā)展,面臨資源業(yè)態(tài)單一、缺乏文化包裝、后續(xù)發(fā)展乏力的“后世博”課題,亟待從單一的景區(qū)升級(jí)為文化旅游綜合體。

2020-2021年,聯(lián)合國(guó)《生物多樣性公約》第十五次締約方大會(huì)COP15在中國(guó)昆明舉行,借此契機(jī),昆明世博園聯(lián)合中科院昆明植物研究所植物科學(xué)畫(huà)家曾孝濂以及昆明當(dāng)代美術(shù)館館長(zhǎng)聶榮慶,在園區(qū)內(nèi)選址原有空置場(chǎng)館進(jìn)行藝術(shù)賦能“活化”再利用,新建一座專(zhuān)業(yè)展示動(dòng)植物博物畫(huà)的小型美術(shù)館。

▼曾孝濂美術(shù)館正立面,Zeng Xiaolian Museum of Art, main facade ?王策

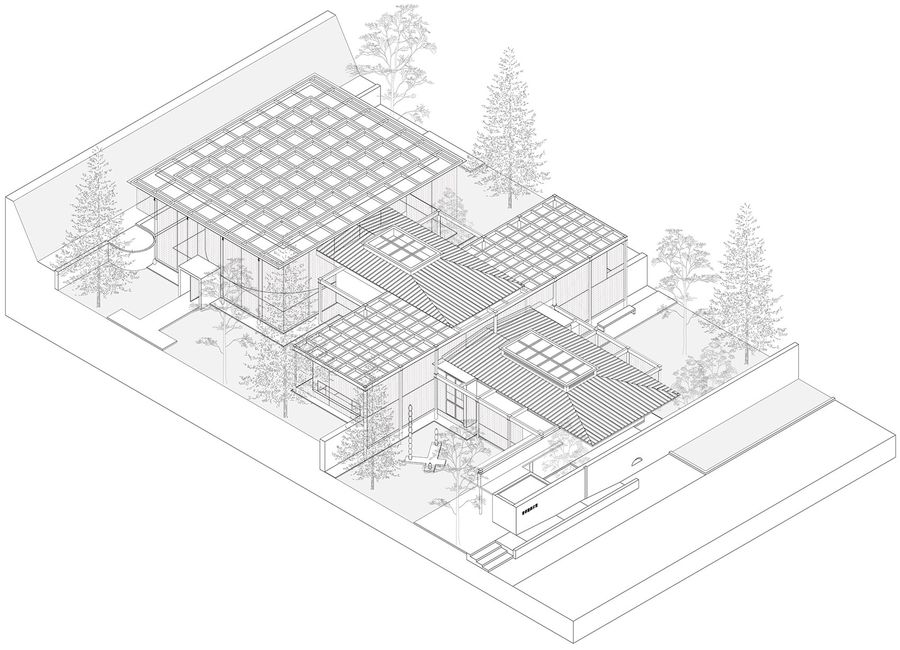

▼曾孝濂美術(shù)館軸測(cè)圖,Zeng Xiaolian Museum of Art – Axon ? 筑象建筑

巴基斯坦園越南園舊址

Original Pakistan Garden

項(xiàng)目所在地位于世博園友誼路原國(guó)際室外展區(qū)巴基斯坦園和越南園。舊園占地2510平方米,采用典型的伊斯蘭園林的臺(tái)地式對(duì)稱(chēng)布局。主要材料采用紅磚和巴基斯坦原產(chǎn)的大理石,由當(dāng)?shù)毓そ吃O(shè)計(jì)和建造。20多年過(guò)去,場(chǎng)地的建筑,水池噴泉,大理石壁龕一如當(dāng)年,些許的殘破在更加繁茂的植被映襯下更加生動(dòng)真實(shí)。

布局的開(kāi)始在于思考如何看待場(chǎng)地上的既存物(preexistence)。會(huì)展類(lèi)建筑因?yàn)槠浣ㄔ斓呐R時(shí)性往往細(xì)節(jié)粗糙,功能性不完備,不同主題的板快被簡(jiǎn)單地并置,互相之間沒(méi)有對(duì)話,更罔論和環(huán)境文脈產(chǎn)生良性互動(dòng)。然而巴基斯坦園給我們的第一感受是不同的。踏上斑駁的紅磚,行走在對(duì)稱(chēng)布置的雪松和翠柏之間,拾級(jí)往上看到矗立在水池中的小亭子,強(qiáng)烈的陽(yáng)光投射出筆直的柱廊和交疊緩動(dòng)的樹(shù)影,這種多維豐富的臨場(chǎng)體驗(yàn)打動(dòng)了我們。這種豐富來(lái)源于自然的侵蝕和生長(zhǎng),構(gòu)成場(chǎng)地整體的歷史記憶。

▼昆明世博園室外國(guó)際展區(qū)總平面圖,EXPO’99 Kunming international exhibition area ? 筑象建筑

策略:既存物作為記憶

Preexistence as Memory

最終我們將既存物(preexistence)定義為“新遺產(chǎn)”保護(hù)并加以延續(xù)(persistence)。新的建造被理解為在原有底稿上的二次書(shū)寫(xiě):從前的內(nèi)容作為歷史的線索未被刮除仍然可以被識(shí)別和閱讀,新書(shū)寫(xiě)的部分如同拷貝紙上疊加的新圖層,舊的和新的被小心地并置,過(guò)去和現(xiàn)在被連通但不互相干擾。

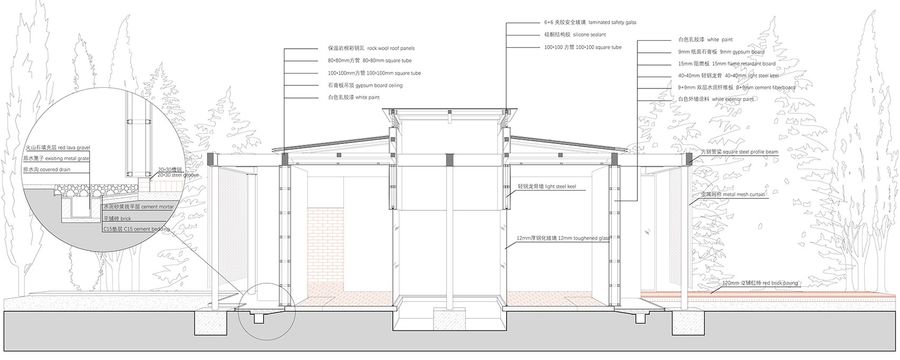

新增部分的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)避開(kāi)原始的紅磚地面和樹(shù)木,生根在自然場(chǎng)地中。鋼結(jié)構(gòu)滿(mǎn)足了快速建造的要求和對(duì)現(xiàn)有環(huán)境最小的干擾。最終的方案沒(méi)有砍伐一棵樹(shù)木,原有的巴基斯坦風(fēng)格涼亭、碑文、大理石欄桿和壁龕、石頭座凳都被完整地保留在了美術(shù)館當(dāng)中,成為美術(shù)館的一部分。

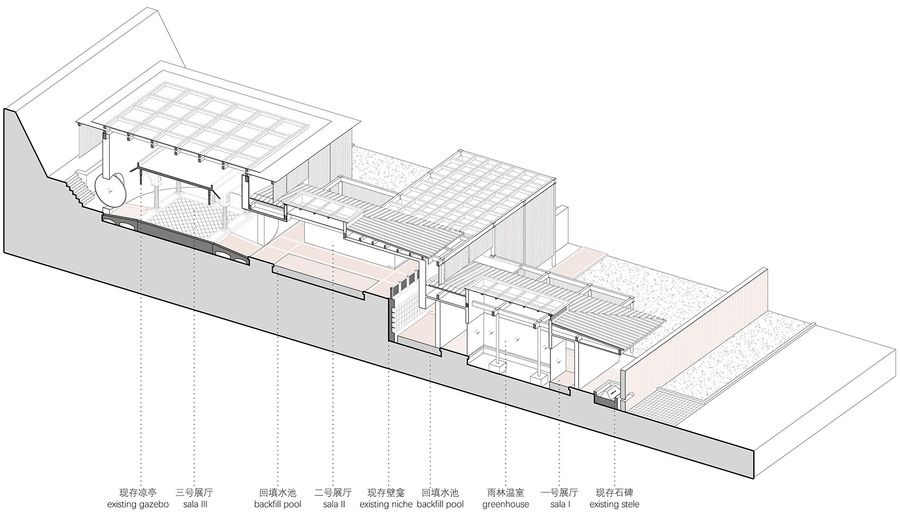

▼曾孝濂美術(shù)館縱向剖軸測(cè)圖,Perspective section ? 筑象建筑

▼原有大理石欄桿、壁龕被完整保留

場(chǎng)地模數(shù) & 新生結(jié)構(gòu)

Site Module and New Vitality Structure

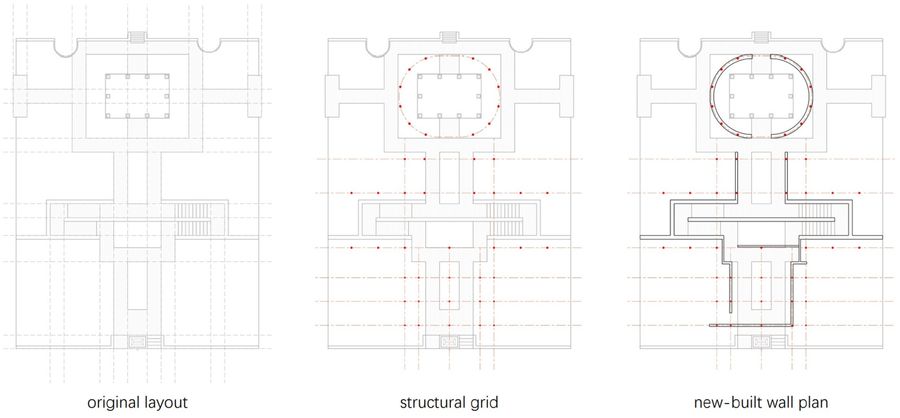

美術(shù)館的展廳空間沿襲了原始的臺(tái)地關(guān)系,分別在0標(biāo)高,2.4米標(biāo)高和2.7米標(biāo)高組織了一二三號(hào)展廳。在實(shí)地場(chǎng)地測(cè)繪時(shí)我們發(fā)現(xiàn)了場(chǎng)地中隱含的基本模數(shù)1850,原始園林場(chǎng)地所有的平面尺寸都滿(mǎn)足此模數(shù)的倍數(shù)。精準(zhǔn)的模數(shù)讓這個(gè)小品園林有了多一層的可讀性,也賦予了這座建筑均衡的空間比例。基于地基對(duì)紅磚地面的最小干預(yù)考慮,也為了保持舊有空間感知的完整性,我們將外圈兩排柱子分別退后原始紅磚鋪地邊界0.5倍和1.5倍模數(shù),紅磚邊緣的柏樹(shù)也因此得以保留在兩排柱子之間。兩側(cè)的雙排柱承載了更多的結(jié)構(gòu)荷載,在此基礎(chǔ)上,中間只需要再落一排柱,在和結(jié)構(gòu)工程師溝通后我們將大部分柱子落在了原來(lái)的水池里,水池底本身已有筏板基礎(chǔ),回填后表面恢復(fù)為紅磚鋪地或種植池——最終百分之九十五的原始地面和所有的樹(shù)木都得以保留。

▼方案生成圖

懸掛的墻體系統(tǒng)

Suspended wall System

不同于常規(guī)的墻生根于地面,美術(shù)館的墻體都從架起的鋼結(jié)構(gòu)橫梁上倒掛下來(lái)。墻身底部只需要跟地面進(jìn)行簡(jiǎn)單的連接固定而避免了開(kāi)挖條形基礎(chǔ)或者地梁。輕盈的結(jié)構(gòu)懸掛起了一片片美術(shù)館的展墻,展墻交錯(cuò)彎曲形成了豐富的內(nèi)部和外部。

▼曾孝濂美術(shù)館側(cè)立面

這種墻體構(gòu)造方式原本是展廳布置里常用的做法,兼顧了臨時(shí)性和靈活性,在曾孝濂美術(shù)館的建造項(xiàng)目中被借鑒和使用——美術(shù)作品掛在展墻上,展墻則掛在和場(chǎng)地并置的結(jié)構(gòu)系統(tǒng)上——白色的美術(shù)館和紅磚的巴基斯坦園林既平行又包含,確可稱(chēng)之為園林上的美術(shù)館。

▼三號(hào)展廳入口

▼二號(hào)、三號(hào)展廳

▼金屬網(wǎng)簾將光影過(guò)濾到展墻上

內(nèi)向和外向的花園

Interior and Exterior Gardens

紅磚作為室外鋪地材料被包裹到室內(nèi),又延續(xù)到室外;畫(huà)作之間有節(jié)制地開(kāi)放面向庭院的觀景框——內(nèi)和外的邊界被模糊。人們?cè)趨⒂^畫(huà)作的同時(shí)在室內(nèi)、室外和半室外空間里穿梭.

雨林是最古老的植物群落,在生物進(jìn)化史中它孕育了最多的物種,在調(diào)節(jié)全球氣候方面也具有重要的作用。在進(jìn)入美術(shù)館的第一個(gè)展廳,利用原來(lái)水池的下沉區(qū)域,我們置入了一個(gè)主動(dòng)系統(tǒng)養(yǎng)護(hù)的小型的雨林生態(tài)系統(tǒng):各種蕨類(lèi),苔蘚,石斛,竹芋等在溫室里呼吸生長(zhǎng)—展廳里人影,畫(huà)作和真實(shí)的植物相映成趣。

▼一號(hào)展廳

介質(zhì) & 肌理

Intermedia & Texture

由展墻圍合的美術(shù)館可以看作一個(gè)懸浮的實(shí)體,然而外側(cè)包裹的一層金屬網(wǎng)格簾則使得它的邊界產(chǎn)生了偏移。新的界面對(duì)自然環(huán)境進(jìn)行了抽象和過(guò)濾,也使得原有的植被和新的景觀設(shè)計(jì)之間產(chǎn)生了層次,人們甚至可以走進(jìn)兩層表皮的內(nèi)部。樹(shù)影透過(guò)簾子被網(wǎng)格分解后投射在墻面上,深深淺淺的灰色調(diào)被像素化以后分辨不清是樹(shù)葉還是枝干。這層介質(zhì)轉(zhuǎn)譯了陽(yáng)光,樹(shù)木,風(fēng)和時(shí)間,這是只屬于這塊場(chǎng)地的畫(huà)作。

▼樹(shù)影透過(guò)簾子被網(wǎng)格分解后投射在墻面上

三號(hào)展廳的場(chǎng)地上保留有一整座伊斯蘭風(fēng)格涼亭,現(xiàn)狀已有輕微的損壞,出于后續(xù)保護(hù)和對(duì)作品展陳的要求,需要對(duì)整個(gè)長(zhǎng)方體亭子進(jìn)行覆蓋。相比于被打包在另一個(gè)長(zhǎng)方體盒子里,我們更希望它被包裹在一個(gè)沒(méi)有角落的空間中,給參觀者帶來(lái)延綿連續(xù)的視覺(jué)體驗(yàn)。

▼三號(hào)展廳內(nèi)景

▼三號(hào)展廳圓窗

在最終的橢圓展廳里,連續(xù)的弧墻模糊了房間的輪廓,人們透過(guò)亭子的柱廊欣賞曾老師的畫(huà)作,柱廊和畫(huà)作隨著視點(diǎn)的變化產(chǎn)生錯(cuò)位和交疊。陽(yáng)光通過(guò)屋頂?shù)囊痪€天窗照射進(jìn)來(lái)形成一道開(kāi)口向上的弧線,唯一的圓窗將室外沐浴陽(yáng)光的草坡框入了人們的視野。這一刻在參觀者的目光中,建筑、畫(huà)作和自然融合在一起。

▼圓窗將室外沐浴陽(yáng)光的草坡框入視野

層層遞進(jìn)的自然宗教

Nature as religion

展廳依據(jù)原有庭園的場(chǎng)地因素建構(gòu)—通透的涼亭、依地勢(shì)而起的臺(tái)階,溫潤(rùn)的風(fēng)、陽(yáng)光和鳥(niǎo)兒都可以穿越這個(gè)建筑—建筑與自然相互交融。曾孝濂作畫(huà)時(shí)也是如此,每為植物繪就肖像時(shí),都帶著虔誠(chéng)的審美和信仰,力圖將花草中的生命力表現(xiàn)出來(lái)。畫(huà)作不僅是對(duì)大自然的精準(zhǔn)寫(xiě)照,也是對(duì)美與生命的崇高禮贊。

設(shè)計(jì)在考慮融合建筑與自然景觀的同時(shí),最大程度地尊重場(chǎng)地原有地域風(fēng)格構(gòu)筑物。從一號(hào)展廳的雨林生態(tài)系統(tǒng)溫室、二號(hào)展廳久經(jīng)歲月的壁龕與磚縫間生長(zhǎng)的雜草,到三號(hào)展廳引入花園的圓形窗洞和所有永葆生命的植物畫(huà)作—空間層層地向自然展開(kāi)。曾孝濂美術(shù)館以尊重敬畏的態(tài)度表現(xiàn)自然,回饋?zhàn)匀唬@是供奉自然的殿堂。

▼柱廊,The colonnade ? 小野工作室

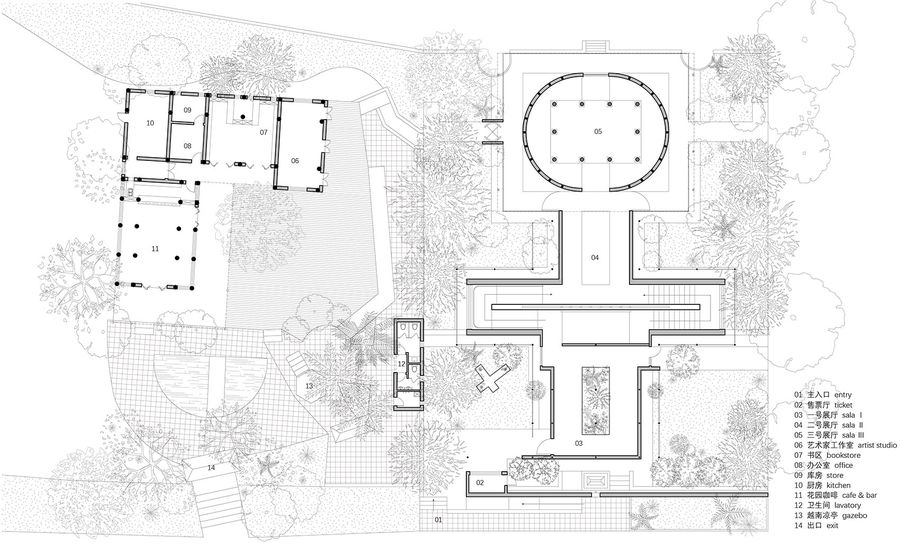

▼曾孝濂美術(shù)館一層平面圖

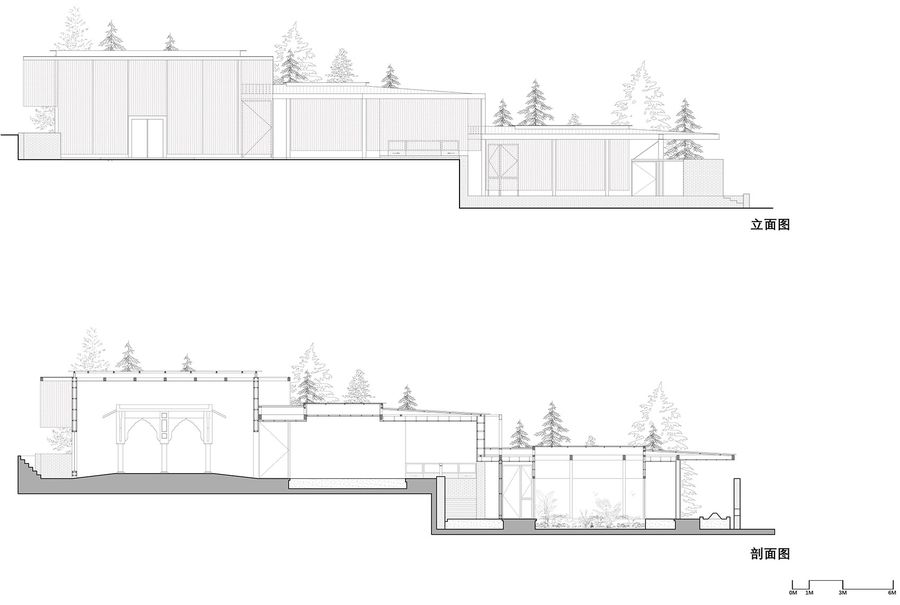

▼曾孝濂美術(shù)館立面圖及剖面圖

▼曾孝濂美術(shù)館橫向剖軸測(cè)圖

項(xiàng)目名稱(chēng):曾孝濂美術(shù)館

設(shè)計(jì)方:筑象建筑設(shè)計(jì)工作室

聯(lián)系郵箱:[email protected]

項(xiàng)目設(shè)計(jì) & 完成年份:2021年6月—2021年9月

主持建筑師:楊雄

設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì):楊雄、聶榮慶、楊夢(mèng)婭、普晗、張玲

項(xiàng)目地址:昆明世博園原巴基斯坦園越南園

建筑面積:661平米

攝影版權(quán):王策、小野工作室

業(yè)主:華僑城集團(tuán)世博新區(qū)公司、曾孝濂美術(shù)館

策展布展團(tuán)隊(duì):CGK昆明當(dāng)代美術(shù)館

景觀設(shè)計(jì):蒔季

結(jié)構(gòu)顧問(wèn):李振宇

施工圖配合:昆明新正東陽(yáng)建筑工程設(shè)計(jì)有限公司

評(píng)論(0)